大槻三代 足跡と絆 一関市博物館・9月3日までテーマ展 重文指定資料を公開

一関市厳美町の市博物館で重要文化財指定記念特別展「大槻三代ファミリーヒストリー」が開かれている。一関出身の蘭学者・大槻玄沢(1757~1827年)ら著名な学者を輩出してきた大槻家に伝来した多種多様の資料を通じ、その歴史的価値や一族の絆を伝えている。9月3日まで。

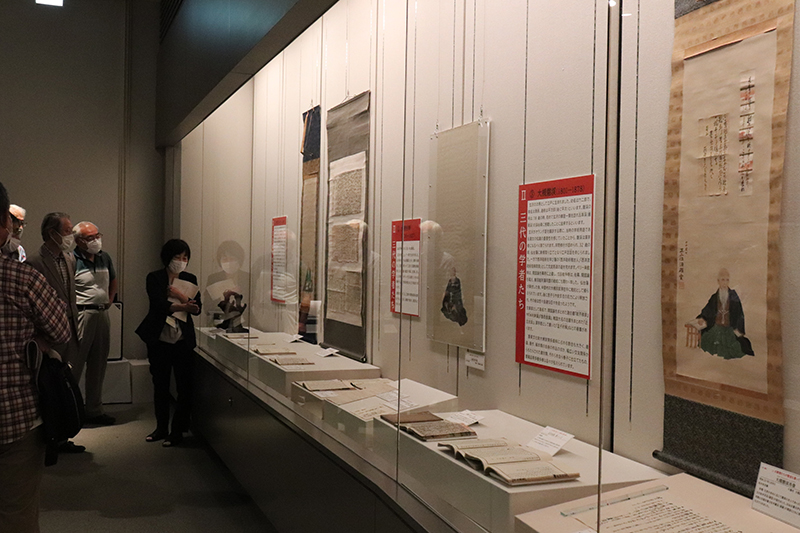

同館が所蔵している大槻家関係資料4048点が6月27日に国の重要文化財に指定されたことを記念したテーマ展。会場では▽受け継がれた宝▽三代の学者たち▽ふるさと一関への想(おも)い▽磐渓の貼り交ぜ帳▽写真の数々▽大槻家資料公開の歴史―の6章構成で資料120点が展示されている。

第2章「三代の学者たち」では玄沢をはじめ、玄沢の子で漢学者の磐渓(1801~78年)、磐渓の子で洋学史研究家の如電(1845~1931年)、その弟で国語学者の文彦(1847~1928年)という3代4人を一人ずつ取り上げて肖像画、著作物、愛用品などを紹介している。

玄沢が長崎へ遊学する磐渓に持たせた「金蘭遺臭(きんらんいしゅう) 上巻」は、西日本各地の知人・門人55人に息子の世話を願う書状で、玄沢の人脈と親心がにじむ内容となっている。磐渓による「二児歌(にじか)」は、当時5歳と3歳だった如電と文彦の性格を碁石に例えた詩で、息子2人の個性を幼い頃からよく捉えていた様子が伝わる。

文彦関係の資料は、重要文化財となった大槻家関係資料の半数以上を占める。1898(明治31)年に一関中学校(現県立一関一高)が開校した際に文彦が寄せた祝辞の草稿も残っており、江戸生まれながら古里・一関への愛着がうかがえる。

同展初日の今月15日には文化庁文化財第1課文化財調査官(歴史資料部門)の平出真宣さんが講演し、大槻家関係資料が伝来した過程や重要文化財指定に関する評価などについて語った。同館の相馬美貴子主幹による展示解説会も開かれ、いずれも約40人が聴講した。文彦のひ孫・武藤晴貞さん(66)=埼玉県=は「これだけの資料が戦災にもあまり遭わずに残っていることは奇跡。いろんな人の努力に感謝する」と話していた。

今月23日には、元文化庁主任文化財調査官で公益財団法人江川文庫理事の岡部幹彦さんが「大槻磐渓の貼り交ぜ帳(スクラップブック)『塵積成山(じんせきせいざん)』の魅力」と題して講演する。定員100人で事前申し込みが必要。問い合わせは同館=0191(29)3180=へ。