偉大な功績再度注目 Z項発見後の研究も紹介 木村榮没後80年企画展 宇宙遊学館【奥州】

奥州宇宙遊学館(亀谷收館長)の企画展「木村榮初代所長没後80年を迎えて―Z項発見以降の進展」は、奥州市水沢星ガ丘町の同館で開かれている。国立天文台水沢VLBI観測所の前身、旧臨時緯度観測所の初代所長木村榮(1870~1943年)によるZ項発見など先人が残した業績と、Z項発見後の水沢での研究内容などを紹介している。30日まで。

木村は金沢市生まれ。旧制四高(現金沢大)を経て東京帝大に入学。同大教授で物理学者の田中舘愛橘(現二戸市出身)と出会い、1899(明治32)年水沢に設置された臨時緯度観測所の初代所長に就任した。星の位置観測から地球の北極、南極の位置変化を探る極運動の研究に没頭し、緯度の変化と極運動の関係式に一つの項を加えることで観測データの誤差の説明が可能になるZ項を発見。日本の天文学が初めて世界に貢献する画期的な成果をもたらした。

企画展では、Z項の発見に至った経緯など木村が取り組んだ研究、Z項を用いた後の研究者らによる研究内容を紹介している。この中で、木村の研究を継いだ水沢の所員が緯度観測を続けたことや、地球の変形を観測するため同市江刺の阿原山中腹に江刺地球潮汐観測施設が建設されたことなども取り上げている。

南極での重力や地質の観測にもZ項が用いられることから、会場には南極で採集された石などを展示したほか、「地球ごま」を使った地球の回転運動やZ項の関係を実験できるコーナーも設けている。

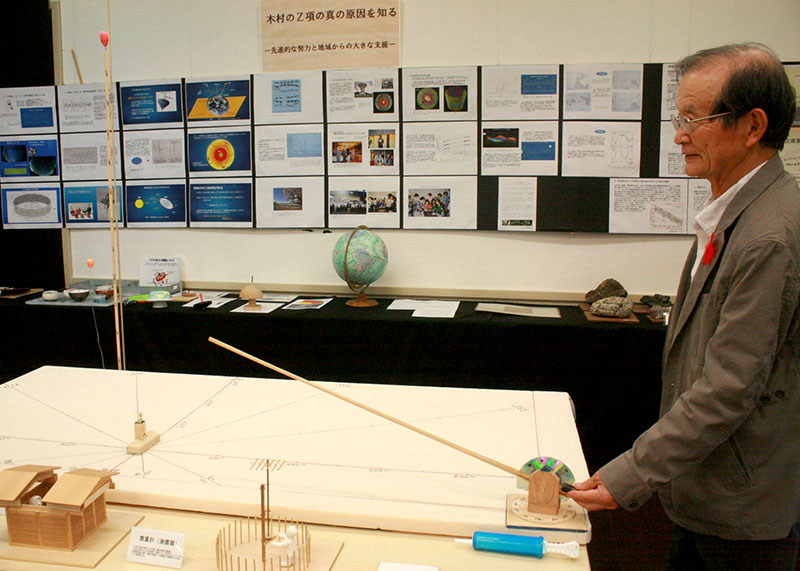

また、木村の功績を紹介する展示として、1922(大正11)年から始まった水沢でのバルーンによる上空の風の観測を示したモデルも。ヘリウムガスを入れたバルーンを飛ばして風を追跡した観測を1000分の1で表現。当時の日本でバルーンを使った観測は初めてで、所員だけでなく地域の技術者などが観測に加わった。

同館を指定管理するNPO法人イーハトーブ宇宙実践センターの大江昌嗣理事長(82)は「Z項の発見など地球の観測に貢献した木村博士の功績に再度注目してほしい。没後80年が経過した今も観測は続けられているので、研究内容を知ってもらう機会になれば」と話している。

時間は午前9時~午後5時(受け付けは4時30分まで)。入館料は大人300円、児童生徒150円。火曜休館。問い合わせは同館=0197(24)2020=へ。