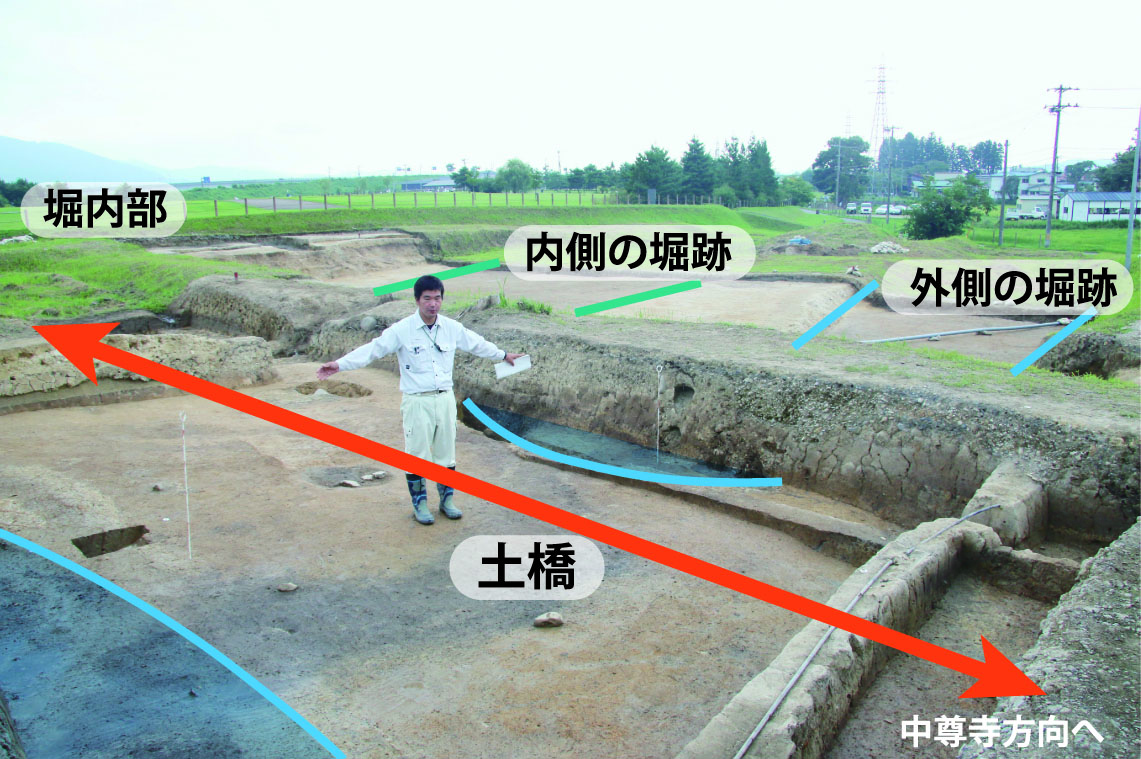

中尊寺とのつながり示す 拡張登録へ重要成果 堀跡から土橋遺構 柳之御所遺跡【平泉】

県教委は29日、世界遺産平泉の追加登録を目指す平泉町の国史跡柳之御所遺跡で進めている第79次発掘調査で、外側の堀跡から12世紀後半の土橋の遺構が見つかったと発表した。これまで不明だった遺跡中心部を囲む堀の内部と外部をつなぐもので、堀跡での土橋の発見は初。奥州藤原氏の政庁「平泉館」とされる同遺跡と世界遺産構成資産の中尊寺(金色堂)が物理的につながっていたことを示す発見で、追加登録を進める上で重要な根拠になるとしている。9月2日に現地を一般公開し調査成果を説明する。

今回の調査区は遺跡の北西端周辺約700平方メートル。堀の内部は政庁域、外部は家臣団屋敷と考えられており、堀の内部と外部の間の関係に焦点を当て、関連する遺構の検出を目的に行っている。

土橋の遺構は、遺跡中心部を囲む2本の堀跡のうち外側の堀跡から見つかった。堀の一部を掘り残す形で橋が形成されている。規模は高さ(堀の深さ)約2メートル、長さ約5~6メートル、幅約4・5メートル。

調査を担当した櫻井友梓県教委生涯学習文化財課文化財専門員は、土橋は外側の堀の構築時に計画的に形成され、過去に堀の内部で見つかった中尊寺方向へ延びる道路跡、堀の外部で確認されている道路跡とつながる可能性が高いと説明。2本の堀が同時期に存在せず、推定12世紀後半の段階で外側から内側の堀へ作り替えられた堀の構築過程に着目し、内側の堀機能時にも遺跡中心部への導入機能を保持した可能性を指摘した。

佐藤嘉広県文化スポーツ部文化振興課世界遺産担当課長は「世界遺産の追加登録に向け大きな物証が得られた。柳之御所遺跡には無量光院や伽羅御所とをつなぐ橋跡も確認されているが、それと合わせ土橋の発見は世界遺産のコンセプトである仏国土(浄土)との関係を裏付けている」と述べた。

平泉遺跡群調査整備指導委員会委員長の田辺征夫・奈良県立大特任教授は「中尊寺と奥州藤原氏の政庁が直結し、仏国土平泉の中心に平泉館があった。柳之御所遺跡の重要性を示す発見だ」とコメントしている。

現地説明会は2日午前11時から開催。車で来場する場合は周辺駐車場の利用を呼び掛けている。