【奔走!リクエスト取材班】本をきれいに修理するには

「破れたり、染みが付いたりした本があります。きれいにしたいのですが・・・」。

「破れたり、染みが付いたりした本があります。きれいにしたいのですが・・・」。

取材班に届いた声に共感した。友人に貸した文庫本が、飲み物の染みが付いて返ってきたことがある。謝罪を受け入れて本棚に戻したが、努力すれば元通りになったのだろうか。一関図書館で修理方法や本をきれいに保つ秘訣を聞いてみた。

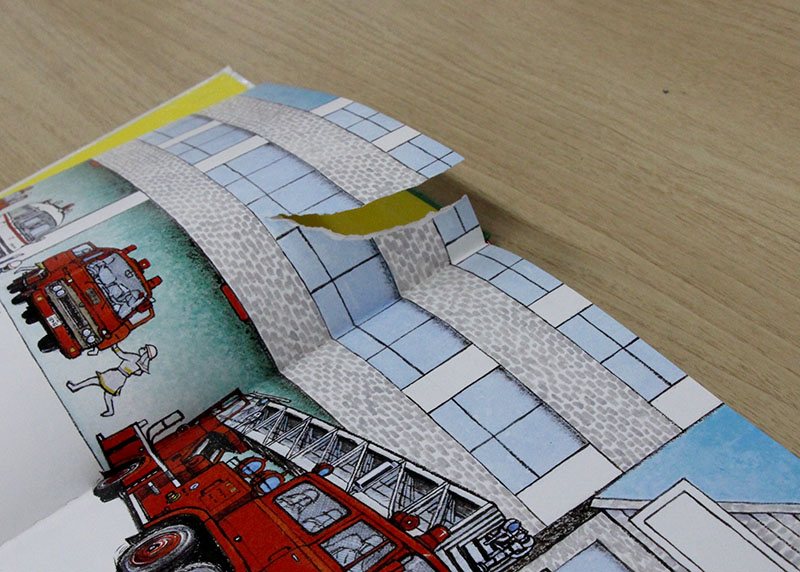

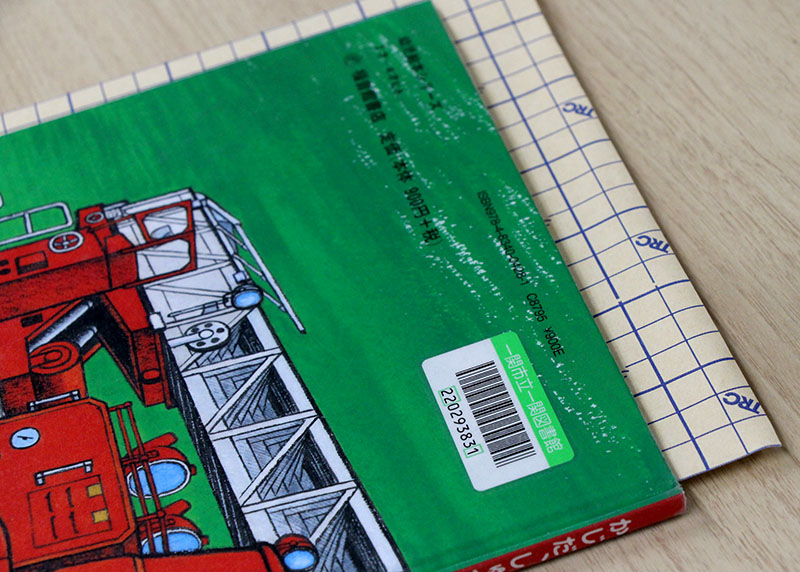

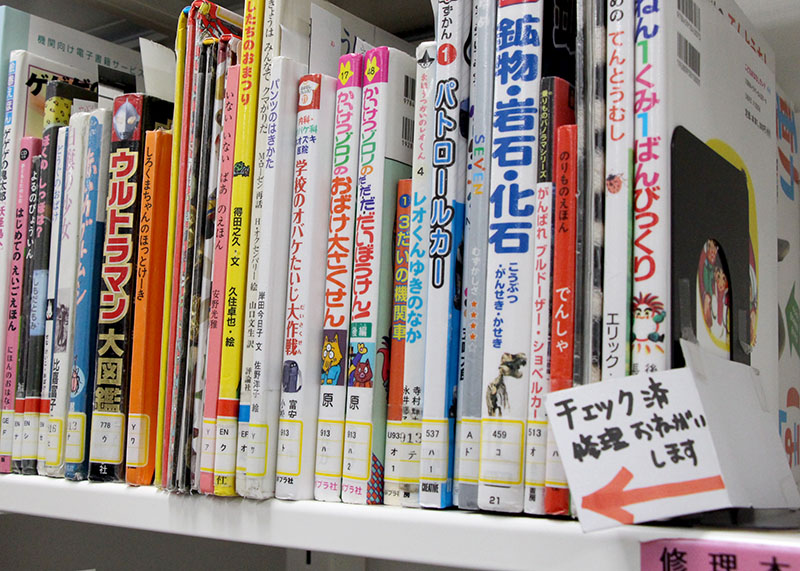

2015年から3年連続で県内図書館貸出冊数ランキング1位を誇る同館では年に一度、「本が泣いています」という企画展を開催。修理不可能なほどに破損した図書など約20冊を並べ、本を大切にするよう呼び掛ける趣向だ。ページが破れたり、ペットに噛まれたり、ペンで書き込まれたりと、月100冊以上が破損されて返ってくる。

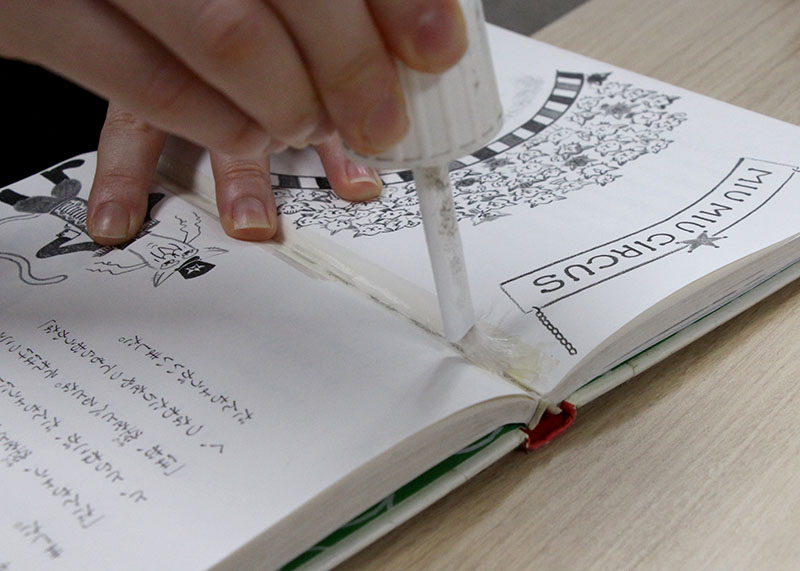

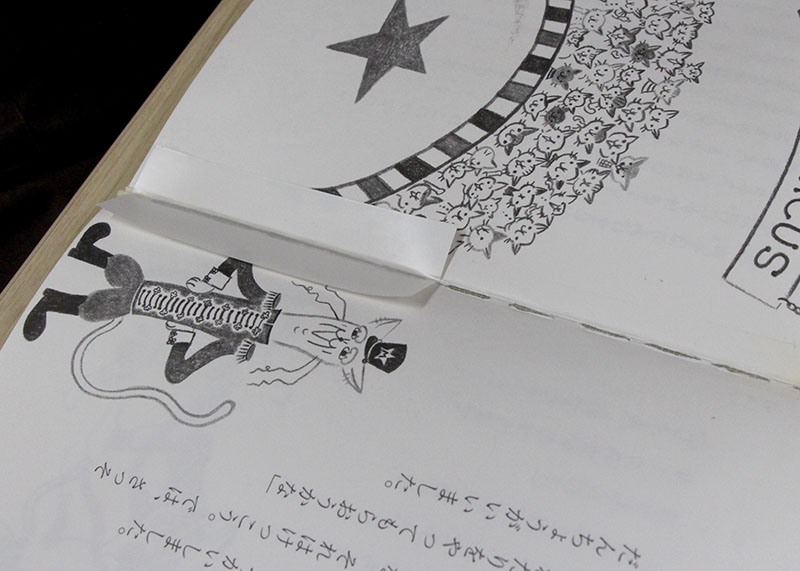

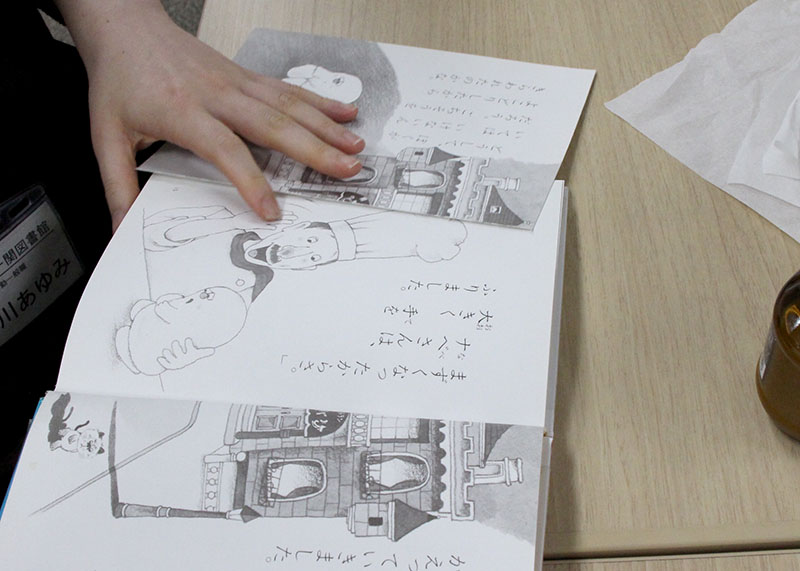

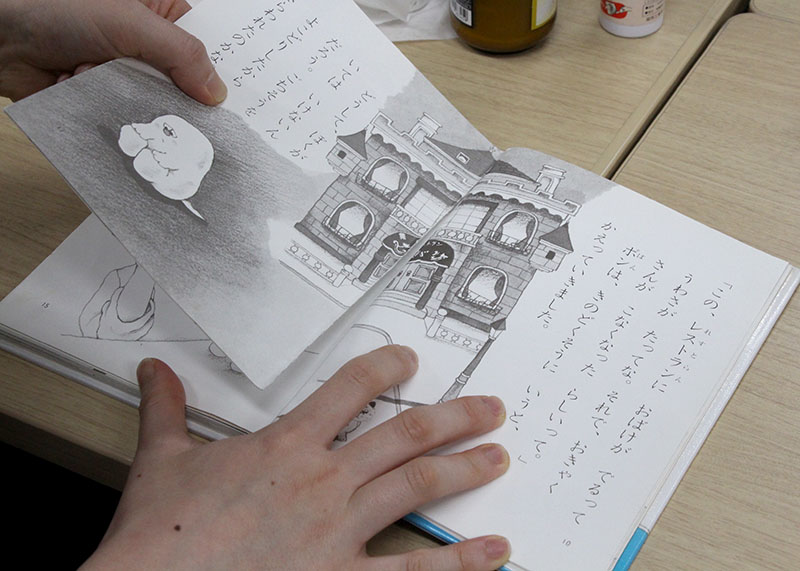

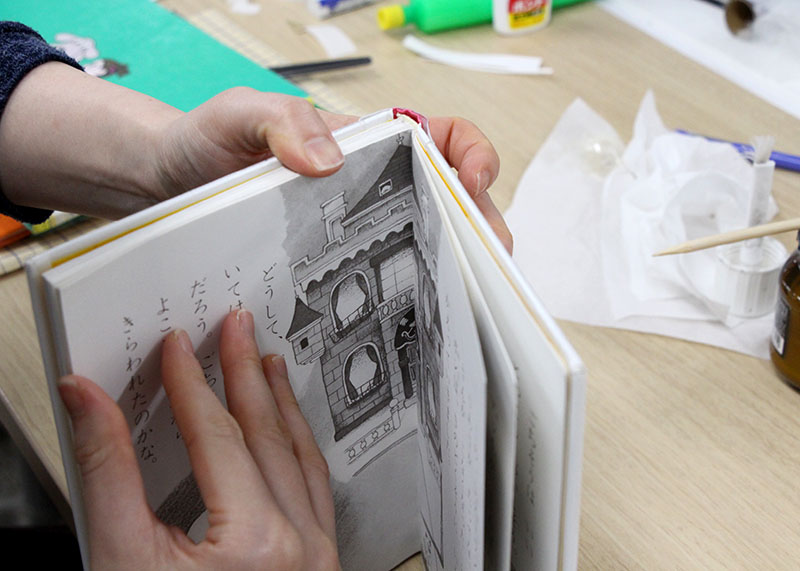

同館の長谷川あゆみさんのデスクには、修理のため「一晩寝かせている本」が積み上がる。日常業務の中で時間を見つけては、その本に合わせた方法で修理する。今回は「比較的簡単にできる直し方」を見せてもらった。

貼り合わせの接着剤は、ボンドだと硬すぎ、のりでは軟らかすぎる場合が多い。紙質と合わないものを使うとすぐ剝がれたり、継ぎ目が破れやすくなったりする。まずは、のり、ボンド、水を1:1:1で混ぜて試し、翌日になっても接着しない場合は配合を変えてみよう。

接着テープを選ぶポイントは、中性紙であること。また、同館では表紙のコーティングは長期保存が目的ではなく、たくさんの人がさまざまな環境で読むことを想定し、汚れや日焼けを防ぐために施している。耐久性をうたったテープでも、いつかは劣化するもの。家庭で大切に読んでいく場合、コーティングはむしろしないほうがいいという見解だ。

破損ではないが、煙草の臭いのする本が返却されることもあるという。何もせず放置するだけでは臭いは消えない。ペーパー状の脱臭剤を本にはさみ、1週間ほどしてから配架する。

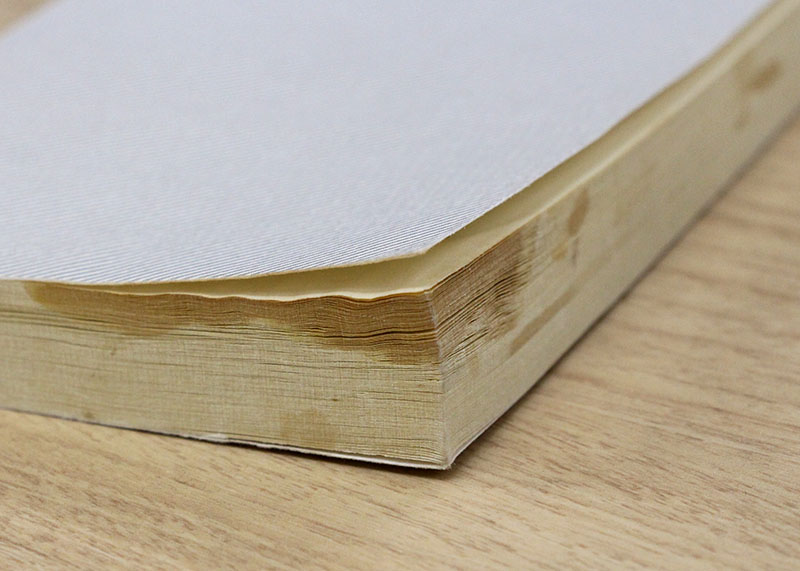

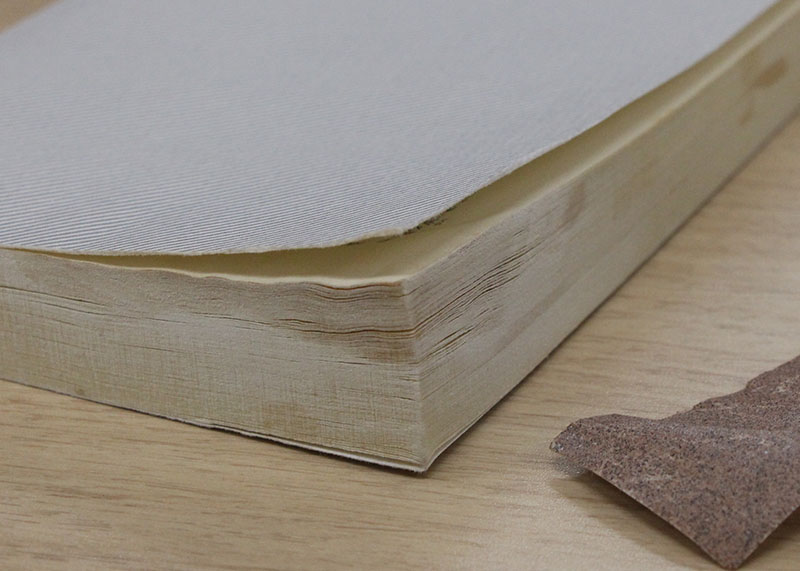

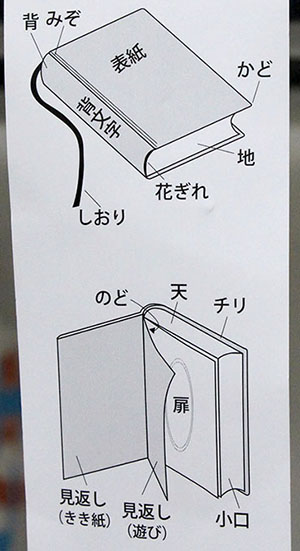

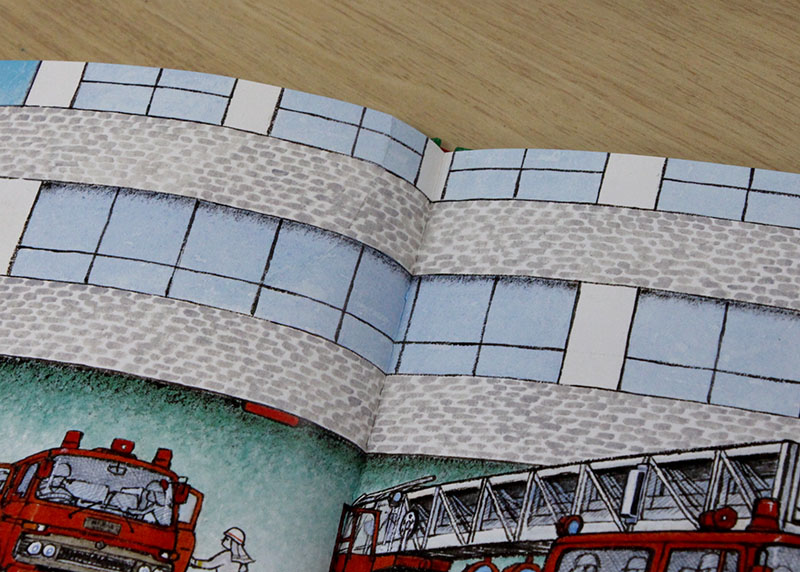

取材時に飲み物がこぼれて染み付いた文庫本を持参し、アドバイスをもらった。水に濡れた場合、乾く前にページの間に紙を挟んで水気を取ること、紙がふやけたままゆがまないよう均等に圧力をかけることがポイントだ。ゆがんだ状態で乾いてから5年以上経過したページはもう手遅れらしいが、小口の染みは取材時に紙やすりをかけると大分薄くなった。時間をかけて丁寧に作業したら、もっときれいになりそうだ。

同館読書指導員の田守桂子さんは、破損本を修理するか、廃棄するか見極めるのに「また手に入るのか」「どのくらい読まれたか」などを目安にしている。再版の見込みがない貴重な本は廃棄などできない。多くの人を楽しませ続けたロングセラーが経年劣化するのは仕方ない面もある。「でも、大人の不注意は納得いかない」(田守さん)。

人それぞれ読書にはくせがある。長風呂しながら読めば全体が波打ち、本を開いたまま伏せると背表紙が傷み、斜めに積み重ねたらゆがむ。鉛筆の書き込みに消しゴムをかけても、跡は残る。折り目も消えることはない。付箋ののりは紙を劣化させ、時には表面が剝がれて文章が読めなくなることも。心に響いた描写、ためになる教えを発見したら、しおりをはさんだり、都度抜き書きしたりしよう。

借りたから、直筆サインをもらったので、本が好きー。丁寧に扱いたい理由もそれぞれ。ぞんざいにしていないか、一度振り返ってみてはどうだろうか。

momottoメモ

岩手日日デジタル編集部「リクエスト取材班」は、あなたの「なぜ?」を取材します。日頃の暮らしの中で感じている疑問や不安、身近な困りごとなど、皆さんの「声」をお寄せください。取材リクエストは以下の方法でお受けします。

岩手日日デジタル編集部「リクエスト取材班」は、あなたの「なぜ?」を取材します。日頃の暮らしの中で感じている疑問や不安、身近な困りごとなど、皆さんの「声」をお寄せください。取材リクエストは以下の方法でお受けします。

◆岩手日日ホームページ「いわにちオンライン」内のお問い合わせからご連絡ください。

◆ツイッター ハッシュタグ「#リクエスト取材班」を付けて投稿してください。

◆メール(request@iwanichi.co.jp)でも受け付けています。

※頂いたご依頼すべてに対応できるものではありません。予めご了承願います。