眼視天頂儀など認定 水沢VLBI観測所所有 「Z項」発見に貢献 日本天文遺産【奥州】

日本天文学会(梅村雅之会長)は15日、第3回「日本天文遺産」に奥州市水沢星ガ丘町の国立天文台水沢VLBI観測所が所有する眼視天頂儀と関連建築物を選んだと発表した。同観測所が臨時緯度観測所だった1899年から行われた地球の緯度変化の国際共同研究で使われ、世界的な評価を受けた「Z項」の発見に貢献した設備。県内からの認定は初となる。

同遺産は同学会が2018年度に創設。歴史的に貴重な天文学や暦学関連の文物を保存し、価値を次代に伝えるため認定している。

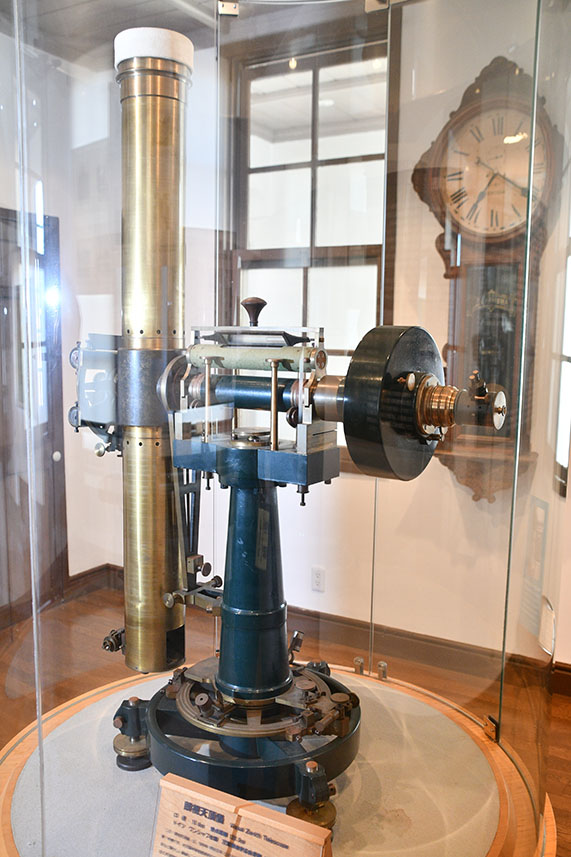

水沢からは同天頂儀と収納建屋の天頂儀室、一緒に使われた目標台とその覆屋の計4件を認定。Z項の発見・解明に至る観測に使われた設備の実物で、初期の国内の天文学の大きな成果を示すとして推薦された。

同天頂儀は同観測所敷地内に設置された望遠鏡の一種で、木村榮初代所長(1870~1943年)ら職員が使用。目標台は天頂儀の真南北に設置。電灯を目印に天頂儀の南北の向きを精密に調整するため使われ、北側のみ現存する。

天頂儀以外の3件は現在もほぼ当時の場所に保存され、2017年に国有形文化財指定。天頂儀は水沢VLBI観測所敷地内の木村榮記念館で展示されているが、同館は新型コロナウイルスの影響で当面休館となっている。

同観測所の本間希樹所長は「緯度観測所時代から水沢に伝わる設備が認定され喜ばしく、これらの科学・歴史的価値も再認識した。今後も整備・維持管理をし、しっかり後世に伝えたい」とコメントを出した。

今回の日本天文遺産にはほかに仙台藩天文学器機(仙台市)と商船学校天体観測所(東京都)を認定。推薦は25件だった。

当時の緯度観測の国際研究は、地球が自転軸に対し向きを変えながら回転することで緯度が変化している仕組みを解こうと、水沢など北半球6カ所で実施。子午線を通過する恒星を定点観測することで、緯度の変化を記録・分析した。木村所長は観測結果から、緯度変化を導く数式に全ての観測地点に共通する変動を表す「Z項」を発見。世界の観測精度を高めた。複雑な緯度変化は後に、主に地球の核が流体であるため引き起こされると解明された。