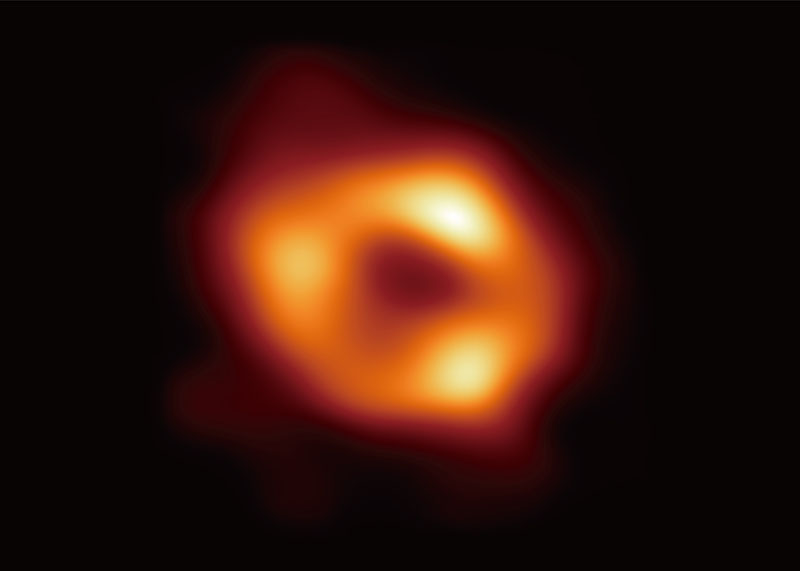

天の川銀河中心 ブラックホール撮影 国立天文台水沢など参加・国際共同研究 19年に続き2例目

ブラックホールシャドウの撮影に挑戦する国際プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ」(略称・EHT)は12日夜、天の川銀河中心の「いて座Aスター」のブラックホール画像の撮影に成功したと発表した。EHTによるブラックホール画像は2019年に公開された「M87銀河中心」に続いて2例目。日本の取りまとめ役となっている国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹所長は「精密に分かっているわれわれが暮らす銀河の中心であることが大きい。ブラックホールが銀河形成のキープレーヤーだった時期があると考えられる」としている。

EHTは人類史上初のブラックホール画像撮影に成功した国際プロジェクト。同観測所など日本の機関に所属する14人の研究者など世界中から300人を超える研究者が参加。仮想的な巨大電波望遠鏡を構成するVLBI(超長基線電波干渉計)技術を活用し、地球サイズの望遠鏡でブラックホールシャドウの撮影に挑んでいる。

同日午後10時から世界同時に記者発表が行われ、天の川銀河の中心部にあるブラックホールシャドウの画像が公開された。画像は、天の川銀河の中心部を撮影したもので、前回発表と同じ2017年に観測したデータによるもの。M87に比べて近い観測だったため、対象となる天体の動きが大きく解析と確定に時間がかかった。いて座Aスターの質量は太陽の400万倍でM87の1600分の1。地球からの距離は2万7000光年でM87より2000倍近い。そのような条件のため、本間所長は「若干大きい」という。

今回の意義について本間所長は「身近な天の川銀河であることが大きい」という。「天の川銀河は観測により精密に天体的なデータが分かっている。その中心部にブラックホールが存在するということが明らかとなり、強い重力場での相対性理論の検証が進められることが期待される」とする。

また「ブラックホールが銀河の中心に存在するということは、銀河の形成過程でブラックホールが何らかの役割を果たしているということ。銀河形成という壮大な絵巻物の中でキープレーヤーだった時期があった」と語っている。

日本の研究者は今回の画像解析でも、解析手法を提示し主要な役割を果たしたほか、最終画像を生み出す部分でも貢献した。本間所長は「優秀な若手が大きな働きをした」とし、今回の記者発表では若手研究者が成果を発表。また、同観測所のスーパーコンピューター「アテルイⅡ」も画像評価のためのシミュレーションに使われたという。

本間所長は「さらに深掘りし、動画化も実現したい。前回からの積み残しのジェットの撮影も成功させたい」と、次なる目標を見据えている。