大槻家資料重文指定へ 一関ゆかり、写真など4048点 文化審答申

文化審議会(佐藤信会長)は18日、幕末から明治にかけての変革期に大きな役割を果たした大槻三賢人を輩出した一関市ゆかりの大槻家に関係する資料4048点を重要文化財(美術工芸品・歴史資料の部)に指定するよう文部科学相に答申した。指定されれば、歴史資料の部では県内で3件目。官報告示により正式に登録される。

大槻家は陸奥国磐井郡一関を出自とし、江戸時代後期以降、日本初の蘭学入門書「蘭学階梯」を著した蘭学者玄沢(1757~1827年)、東北戊辰戦争にも大きく関与した漢学者磐渓(1801~78年)、日本最初の近代的国語辞典「言海」などを出版した国語学者文彦(1847~1928年)を輩出した。

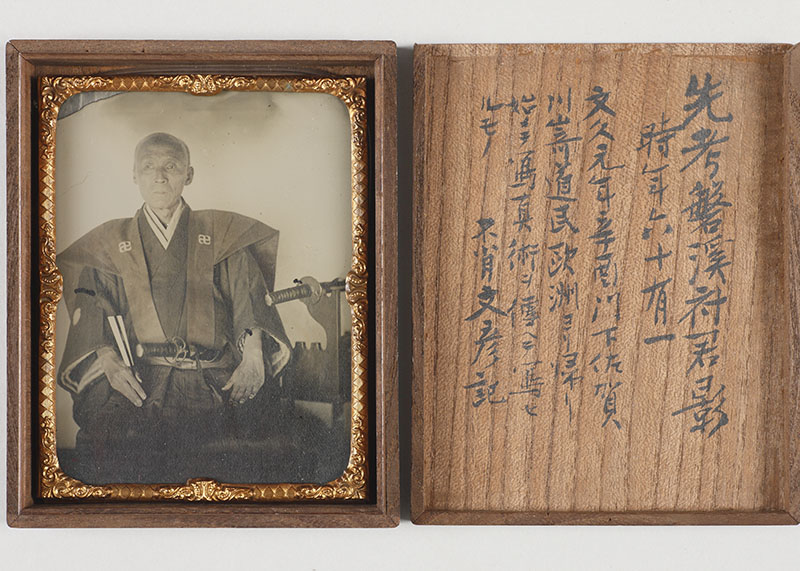

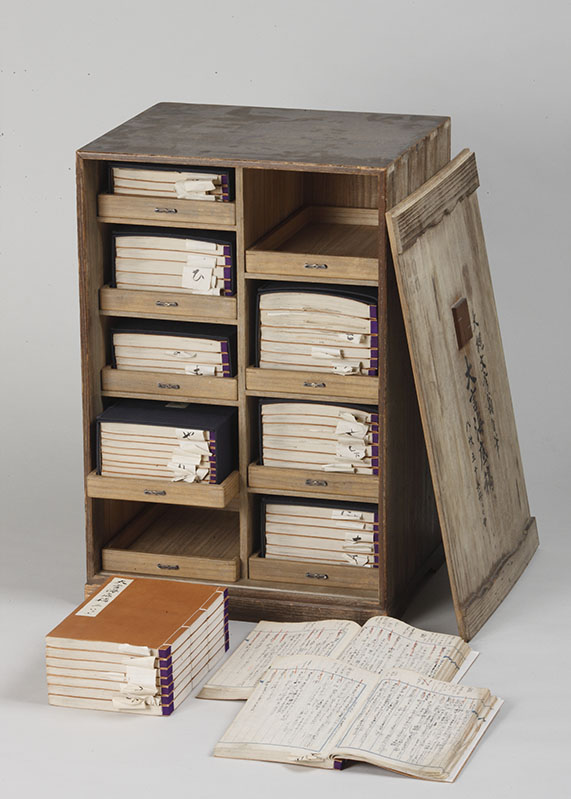

今回答申されたのは、学者として著名な大槻3代を中心に大槻家に伝来した一括資料。著述稿本類415点、文書・記録類2859点、書画類222点、典籍類190点、器物類195点、写真167点で構成され、県指定有形文化財の「大槻家旧蔵板木」を含む。

玄沢は一関藩医の建部清庵(1712~82年)に師事。江戸で杉田玄白、前野良沢に蘭学を学び、蘭学の私塾「芝蘭堂」を主宰して多くの門人を輩出し、江戸蘭学界の第一人者となった。幕府蕃書(ばんしょ)和解御用(わげごよう)の訳員も務めた。

磐渓は玄沢の次男で仙台藩の漢学者。昌平坂学問所で学び、書や漢詩文に優れたほか、西洋砲術の師範でもあった。開国を唱え、仙台藩校養賢堂の学頭を務めた。戊辰戦争時、仙台藩の精神的支柱として数々の起草文に関わった。

文彦は磐渓の三男で国語学者。文部省に入省し、16年かけて日本初の本格的な国語辞典「言海」を1891年に自費で完成させた。日本語文法の基礎も構築し「広日本文典」を刊行。晩年に編纂(へんさん)に臨んだ国語辞典は、没後「大言海」として刊行された。

大槻家関係資料は一関市が所有し、市博物館所在。江戸時代後期から近代における同家歴代の学問の内容を明らかにしており、文化史・政治史上において価値の高い資料群(江戸~昭和時代・17~20世紀)とされる。

資料を調査、研究してきた同館の小岩弘明元副館長は「明治の大転換の原動力は蘭学を学ぶところから始まり、その後、ペリー来航、開国、攘夷(じょうい)につながった。日本に蘭学を広めたという意味で大槻家の歴史資料は非常に重要だ」と話している。

同館では一部劣化が激しい資料もあるため、保存修復を図った上で今後、一般公開することも検討するとしている。