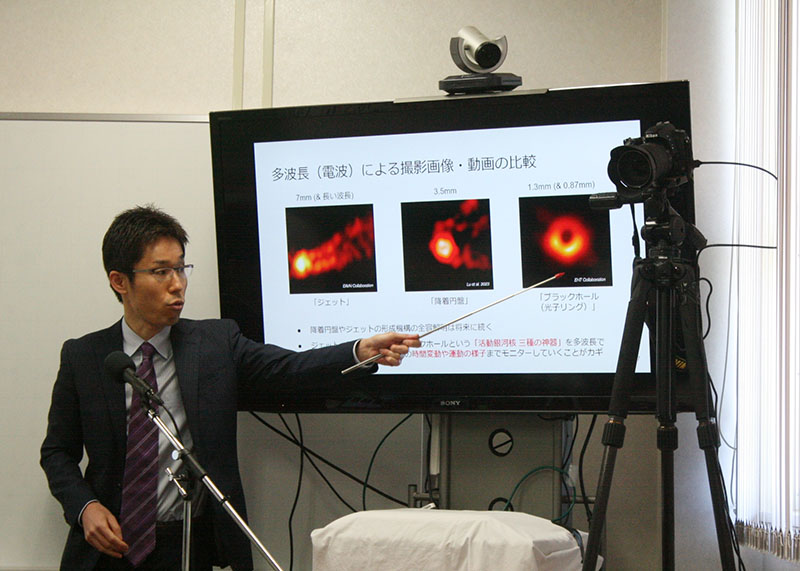

構造解明へ大きな弾み ブラックホール3要素同時撮影 秦助教らが会見 水沢VLBI観測所【奥州】

奥州市の国立天文台水沢VLBI観測所などの国際研究チームは、M87銀河ブラックホール本体と降着円盤、ジェットのブラックホール3要素を同時に捉えることに成功した。2018年4月の観測から5年がかりで解析、成果、論文をまとめた研究者の一人で、同観測所の秦和弘助教は「ここまでの成果が得られるとは正直思わなかった。ブラックホールは解明できていないことが多く、構造などの解明に力を注ぎたい」と胸を張った。

同市水沢星ガ丘町の同観測所で27日行われた会見では秦助教と、データ解析・画像化を担当した東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ東北事業所(同市江刺)の田崎文得シニアスペシャリスト、観測画像と理論シミュレーションによる考察を行った八戸工業高等専門学校の中村雅徳教授(本県出身)らがそれぞれ成果を発表した。

今回の研究には16カ国・地域の65研究機関から100人を超える研究者が参加。秦助教と田崎シニアスペシャリストは19年4月のブラックホール史上初の撮影に成功した国際研究プロジェクトでも貢献し、当時の日本プロジェクトのリーダーを務めた同観測所の本間希樹所長は南米チリのアルマ望遠鏡の観測運用に参加しており、本県ゆかりの4人が研究の中心として携わった。

欧米やチリなどの16台の電波望遠鏡観測網による成果で、19年4月にブラックホールを初めて捉えた時に使われた電波望遠鏡は8台だったが、今回は空白地帯だったグリーンランドも加わるなど観測精度が向上。秦助教は「ネットワークによる観測データを得るには地球の天候次第だが、天候に恵まれ質の良い結果を得た。研究成果はブラックホールの解明に大きな弾みがつく」と話した。

今回の研究では、国内の電波望遠鏡は参加していないが、水沢や沖縄県石垣島など国内4カ所にある直径20メートルのVERA電波望遠鏡がネットワークに参加できるよう試験を進めている。

早ければ24年度から参加しブラックホール3要素の動画撮影に挑戦するという。