9000万年前の新種カメ 小学生が化石発見 早大、久慈琥珀博物館など

早稲田大と久慈琥珀(こはく)博物館などは13日、久慈市にある約9000万年前(白亜紀後期)の地層で見つかったカメの下顎の化石について、現在のリクガメ類の祖先に当たる新種と分かったと発表した。

この化石は今年3月、発掘チームに加わる研究者の長男で、東京都の小学3年生久保佑君(8)が発見。久保君は早大で開かれた記者会見に出席し「見つけた時はとてもうれしかった。もっとすごいものを見つけたい」と話した。

早大の平山廉教授らは2012年以降、琥珀の産地として知られる久慈市内の「久慈層群」と呼ばれる地層の発掘調査を継続。この地層からは、これまでに恐竜やカメ、ワニの仲間など約30種、3000点近い脊椎動物の化石が見つかっている。

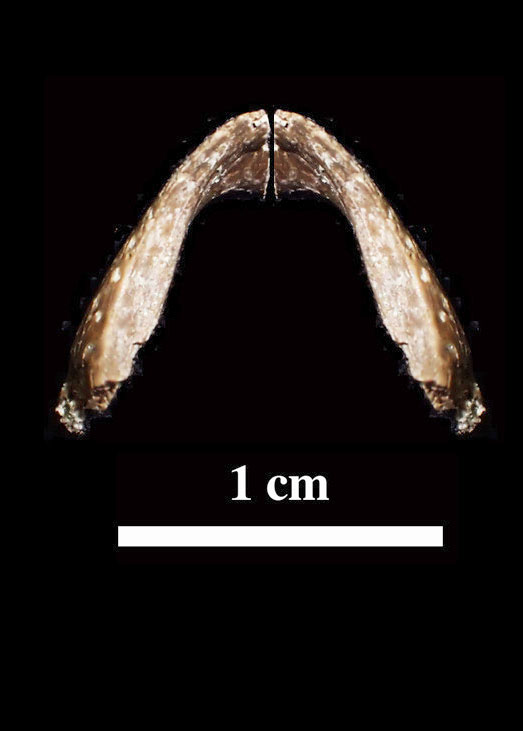

今回見つかったのは、クサガメやガラパゴスゾウガメなど「リクガメ上科」と呼ばれるグループの祖先に当たる「リンドホルメミス科」の下顎の化石。甲羅の全長が25センチに満たない小型という。甲羅の一部は発掘されていたが、見つかった下顎の形が現在のカメとはまったく異なる特徴を持つことなどから、新種と分かった。

平山教授は「現生のカメの中で、最も栄えているグループの最古の祖先が見つかった。しかも今までにない、顎の化石が出てきたのは、貴重な発見だ」と話した。【時事】