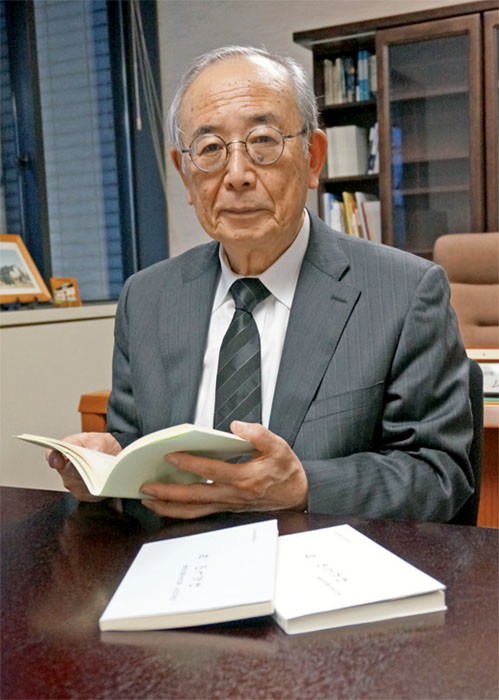

俳句で震災を語り継ぐ 俳人 高野ムツオさん 祈りのうた いわての震災詠 東日本大震災から14年

東北の地に根差し、俳句を詠んできた俳人の高野ムツオさんに、俳句で震災を語ることについて聞いた。

五七五で表現する俳句は多くを語れない。だが、短さゆえに親しみやすく、一瞬の映像を切り取れる。東日本大震災後、そうした力を基にしてたくさんの方が俳句を詠んできた。自分の気持ちを言葉に刻み付けることで、いつまでも自分の中に残る。その作品に共感してくれる人も出てくる。それが俳句で震災を語ること、表現することの意義ではないか。

私が会長を務める宮城県俳句協会では、「東日本大震災句集 わたしの一句」を編んでいる。2013年を最初に、5年目、10年目と発行を重ね、10年目の句集には1183句が寄せられた。被災地にとどまらず、全国各地、海外からも応募があり、若い人たちの作品も掲載している。

その中から5点が、この特集に紹介された。「三月の記憶掬えば砂零れ」にある三月は東日本大震災を指すとは限らないが、砂浜の記憶に震災を重ねたのだろう。「戒名読む僧侶号泣入り彼岸」の号泣という表現は、震災直後でなければ出てこない。大変な状況や集まった人の涙がリアルな記憶としてあり、思い出して詠んだのかもしれない。

震災後、被災地に咲く梅や桜が私たちを力づけてくれた。山の芽吹きしかり。津波の被害を目の当たりにし途方に暮れた作者は、青い葉を茂らせた木々にしっかり生きよと励まされた。「生きよとて故郷の山芽吹きけり」。言葉にすることで感動が強まり、前を向ける。これも俳句の力と言える。

「すぐ逃げよ父の言葉に鳥帰る」。釜石市鵜住居出身の作者が詠んだこの句は、日本現代詩歌文学館の展示で紹介した。命を守る教えは、父のその父、その前の父の言葉であり、村で何十年、何百年と言い伝えられてきたことなのだろう。「父の言葉に」とすることで、教訓を残してくれた実父への思いまで伝わってくる。鳥が表すのは自然界。季節ごとに移動する鳥と人間の生き方を対比させながら、人も安全な場所にいることが大事なのだと思い出している。

三月、入り彼岸、芽吹く、鳥帰る―。季語は四季の姿形を映す。自然が復活、再生するさまに人は希望を感じ、生きる力をもらうのだろう。十七音という限られた表現ながら、震災を経て作られた俳句には、その言葉によって自分自身が癒やされるということがあった。さらには、読者が情景を思い描くことで繰り返し再生されていく。

私自身も災禍後、句を詠まずにはいられなかった。長年親しんだ唯一の言葉の器だった。多賀城の家の前を流れる小さな川にも津波はさかのぼってきた。泥水をかぶった岸辺の木々。そこに蘆(あし)の芽が光っているように見えた心象を「泥かぶるたびに角組み光る蘆」と詠んだ。蘆の芽が泥をかぶったことは過去にもあったろう。50年、100年前に思いをはせながら、そこに暮らす人たちの歴史も詠み込んだ。

「東日本大震災の日」は春の季語になっている。忘れないという祈りとともに、たくさんの句が生まれた。震災当時は幼かった子どもたちも俳句を作り始めている。この先も多くの人に俳句を友としてもらえることを願っている。

蘆牙や三千六百五十日 ムツオ